"나는 이미 여러 곳에서 내 학문의 방법적 지표를

개방성, 학제성 (學際性), 그리고 역사성으로 정리해본 적이 있다.

이 지표는 이 책에서도 계속 향도(導)의 구실을 한다.

분류해서 셋이지만, 논의가 깊어지면서 당연히 하나로 만난다.

세 지표가 서로 교호해서 학문성의 실질을 구성하고, 이로써 화이부동(和而不同)의 지경을 엮어내는 것은

삶과 앎 사이의 통풍(通風)이 이루어내는 자연스러운 모습이다."

-김영민 <컨텍스트로 패턴으로> 서문 중-

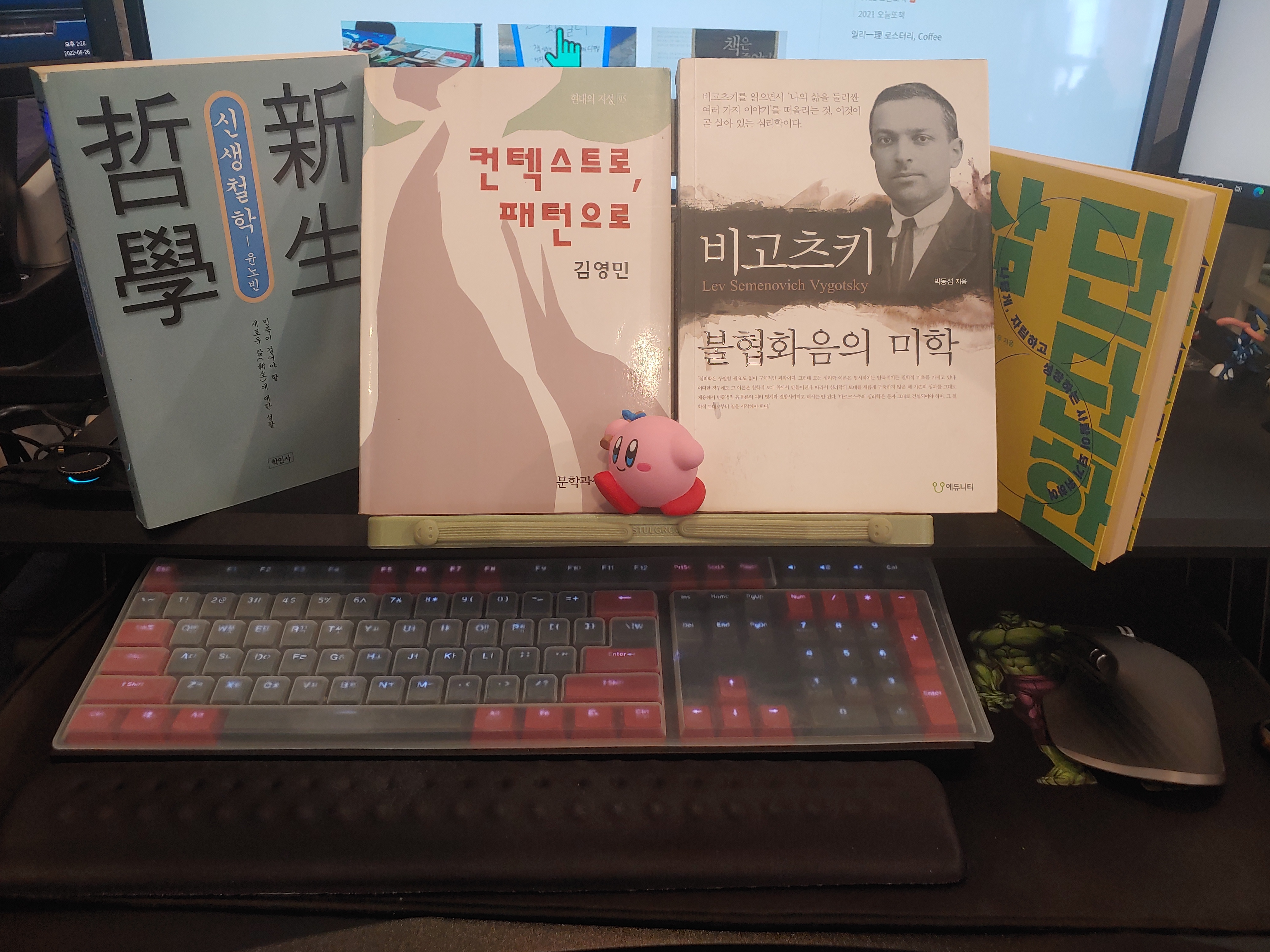

책 읽기에는 계보도 중요합니다. 전문가적인, 혹은 학자적인 읽기가 아닌 가벼운 읽기입니다만, 연결되는 의미를 체감할 수 있지요. 무엇보다 '학제성'이 중요합니다. 접점을 찾아 읽어나가는 것이면서, 엮어내는 작업이지요. 계보에 따라 읽기라는 필수 관문이 있지만, 즉, 그것보다는 난이도가 쉬운 '엮어 읽기'입니다. 또한 이는 번역가의 독서 궤적을 따라가는 것과도 일맥상통합니다. 야스토미 아유미/우치다 다쓰루 번역가이신 박동섭 선생님의 궤적을 참고했습니다. 이는 제 깨달음이 아닌, 박동섭 선생님의 가이드를 받았음을 밝힙니다. 이래서 독서 모임이 필요합니다. 서로의 방향성을 묻고, 참고할 수 있는 이들이 주변에 있는 것만큼 든든한 일이 어딨을까요?

“인간과 삶의 역사가 빠진 학문인 교육학, 심리학 그리고 사회학 등등은 인간에게 무엇을 주는가? 그것은 ‘정답’이라고 할 수 있을 것이다. 인간의 삶과 정신이 빠진 물음을 대하고 나서야 ‘정답’은, 조금은 오만하게, 스스로를 내세울 수 있다. 여기서의 정답은 단답(單答)이거니와 단답(斷答)이기도 하다. 그러나 복잡한 인간의 삶과 정신을 다루는 학문이라면 단정(斷正)이 오히려 왜곡일 터이다.”

(김영민, <탈식민성과 우리 인문학의 글쓰기> 중)

단답 즉, 쉽사리 단정하는 것이 아닙니다. 비고츠키는 '구체성'이라는 말을 쓰면서 '단정이 왜곡이다'는 말을 대신하고 있지요. 전에 썼던 깊이를 기피하는 현상과도 맞닿습니다. 대학을 졸업한 성인이 되서도, 여전히 '단정' 및 '단답'을 찾습니다. 사실 고등학교 수능 지문, 지금 봐도 저는 풀지 못합니다. 하지만 수능에 대한 인식이 있는 19세가 지나면, '심화'가 일상인 세계에 살고 있다는 것입니다. 단정해서는 안되는 그런 시대입니다. 그리고 대학생이 되면, 혹은 대학원을 가게 되면 제작자가 되는 바로 '논문'입니다. 하지만 논문에는 '우리의 삶'이 쏙 빠져버렸지요.

"논문의 독재성과 우리의 타성적 허위의식이 공모하여 심어 놓은 병증은 일종의 수세강박증(水洗强拍症)이다.

자신의 생활 세계가 처해 있는 현실을 무시한 채, 끊임없이 손을 씻어야만 심리적인 안정을 얻는 이 순결 콤플렉스는 글쓰기의 구체적인 컨텍스트를 무시한 채 논문이라는 단정한 형식만을 고집하는 우리 학자들의 고유한 정신 질환인 것이다."

(김영민, <탈식민성과 우리 인문학의 글쓰기>, p.19)

또한 철학이 딱딱하고, 어렵고, 현실과 동떨어져 있다고 오해되는 이유도 바로 '상황'과 거리두기(?)해서이지요. 철학은 대중서를 통해 말하지만, 대중서에 인용되는 자료는 '논문'입니다. 어찌보면 참 고루한 데, 많은 사람들이 대학원을 선택하는 것을 보면 '고루'한 선택을 왜하나 싶을 때도 있습니다. 다들 논문을 기피하지만, 많은 이들이 대학원에 진학합니다. 또한 대학생이나, 대학원생이나 논문은 일종의 '숙제'처럼 여겨져서, 기피하는 것은 당연하겠습니다. 이것이 논문이 처한 2022년의 상황이지요. 석사 학위를 받아도 부끄러운 그런 상황. 그것이 2022년 논문의 풍경입니다. 이 풍경에서 '인문학'의 위기가 떠오르는 것은 지극히 당연한 일이지요. 하지만 제가 이야기하고자 하는 것은 논문이 아닙니다. 사고 방식에 대한 문제입니다.

"그러면 무신론자의 주장대로 신은 없는 것인가? 그렇지 않다. 신은 없는 것도 아니다. 신은 존재하는 것도 아니며 없는 것도 아니다. 그러면 신은 허깨비나 유령이란 말인가? 그것도 아니다. 신은 신이다. 분명히 신은 신이다. 신은 있는 것(존재)이 아니라 살아계시는 것(生存)이다. 신은 존재하는 것으로서가 아니라 생존하는 것, 즉 행위(行爲)하는 것으로서 파악되어야 한다. 신은 있는 것이 아니라 행위한다. 행위하는 것이 신이다. 신의 존재 증명이라는 문제자체가 성립할 수 없다. 오로지 신의 행위 증명이 문제로서 성립하며....‘있는 신’은 행위하는 신이 아니라 죽은 신이다. 신을 존재로 파악하려던 온갖 시도들은 신의 존재를 증명한다기 보다는 살아계신 신을 죽이려는 시도들이었다. 펜 끝ㅇ로는 죽은 신의 존재를 증명할 수 있을는지 모르나 신의 행위를 증명할 수는 없다. 신의 행위는 오로지 사람의 행위로써만 증명될 수 있다. 신의 존재에 관한 증명은 종이나 책 속에서 잉크의 흔적으로써 계속 될 수 있으나 신의 행위에 관한 증명은 오로지 사람의 행위로써만 증명될 수 있다. 신은 살아 계신 분이다. 신은 행위다. "(윤노빈 <신생철학> p.310-311).

윤노빈 선생은 <신생철학>에서 '행위'함이 무엇인가를 '신'의 문제와 엮어 다룹니다. 즉, 어떤 다이내믹(역동성)을 적확히 설명해주세요. 김영민 선생님은 이와 유사(?)하게 기존의 심리학 혹은 기존의 데카르트주의자가 'Human being(몰역사적 존재)'을 분석단위로 삼는 것에 대한 반기로 'Being-human'이라는 조어를 사용하고 있지요. 빙 휴먼은 되어가는 존재 즉 동사적 존재라고 정의합니다. 사실 '정의'한다는 말로는 쉽사리 국한되지 않기에, 빙휴먼이라는 표현에서 새로운 차원을 열어버렸습니다.

박동섭 선생님은 이에 덧대, 휴먼빙은 명사적 존재 비고츠키식으로 바꾸어 말하면 '영원한 아이'라고 설명합니다. 또한 비고츠키가 애당초 심리학자가 아니었던 것이 그가 주류심리학이라는 이데올로기에 빠지지않고 심리학을 바깥에서 볼 수 있도록 도움을 주었다고 설명해요. 비고츠키는 인간의 마음이 어떻게 역사적으로 구성되는지를 처음으로 밝히려고 했던 드문 심리학자였지요. 박동섭 선생님은 이런 비고츠키의 사유를 독해하는 데 있어서, '빙-휴먼'이라는 접근법에서 큰 도움을 받았다고 합니다. 이어 우치다 선생님에게는 비고츠키 독해를 위한 마음자세 그리고 고전을 읽을 때의 자세에 대해 정말 많은 것을 배웠다고 해요. 즉, 김영민 선생에게는 '사유 방식'을, 우치다 선생과 야스토미 선생에게서는 '배움의 자세'를, '학제성'의 차원에서 통합시킨 것이지요. 신박함이 마냥 창조적이지 않습니다. 특별한 생각은 이미 누군가가 해놓았습니다. 차근 차근 발굴하고, 엮어나갑시다. 이것이 '계보 읽기'의 밑작업, '엮어 읽기'입니다.

'일리一理-읽기 > 책 그리고 패턴' 카테고리의 다른 글

| 커뮤니티에서 연결로 대물림으로 (0) | 2022.06.23 |

|---|---|

| 야스토미 아유무 <단단한 삶> / 참된 자기계발서의 정석 (1) | 2022.06.05 |

| 편집자의 힘 (0) | 2022.05.14 |

| 공공재와 상품 사이, 책 (0) | 2022.03.16 |

| 적과 아군을 넘어서 (0) | 2022.03.09 |